Dieser Artikel stammt aus unserem Blog, der nicht mehr betreut wird. Für Neuigkeiten zu oose und interessante Inhalte zu unseren Themen, folgt uns gerne auf LinkedIn.

Entscheiden im Konsens Teil 1 - Was ist Konsens?

Blog offline

![]()

© hofschlaeger / PIXELIO

In dieser kleinen Serie von Blog-Beiträgen möchte ich das Thema Konsensbasiertes Entscheiden erläutern und in den nachfolgenden Blog-Beiträgen konsensbasierte Moderations- und Entscheidungsverfahren vorstellen.

Ein Kriterium nach dem ich selbstorganisierte Teams von nicht selbstorganisierten unterscheide, ist, dass die Selbstorganisierten wichtige Entscheidungen im Konsens treffen. Hierzu benötigen jedoch alle Teammitglieder (und natürlich auch alle Leser hier) ein gleiches Verständnis von Konsens.

Was bedeutet Konsens?

Konsens bedeutet nicht,

- dass jeder glücklich mit der Entscheidung ist

- dass faule Kompromisse geschlossen werden

- dass entschieden wird, nur damit etwas entschieden wurde

Konsens bedeutet

- dass niemand einen Einwand hat,

- dass eine Person die Entscheidung verantwortlich mitträgt, wenn sie sich entscheidet, kein Veto einzulegen

- dass für alle die Entscheidung ok ist.

Konsens schaut also auf das Veto, auf den Widerstand. Die typischen Fragen in Entscheidungsprozessen ändern sich also

- von "Wer ist dafür?" zu "Hat jemand ein Veto?"

- von "Was ist die ideale Lösung?" zu "Ist diese Lösung brauchbar / gut genug für dich/uns?"

Konsensbasiertes Entscheiden setzt damit das Prinzip des Satisficing um - eine These hinter dem Satisficing ist, dass der Preis, die ideale Lösung für ein Problem zu finden, in komplexen Systemen meist höher ist als der Nutzen, den eine ideale Lösung im Vergleich zu einer brauchbaren Lösung zeigt (ausführlicher beschreibt dies +Ralf Westphal in seinen lesenswerten Artikeln).

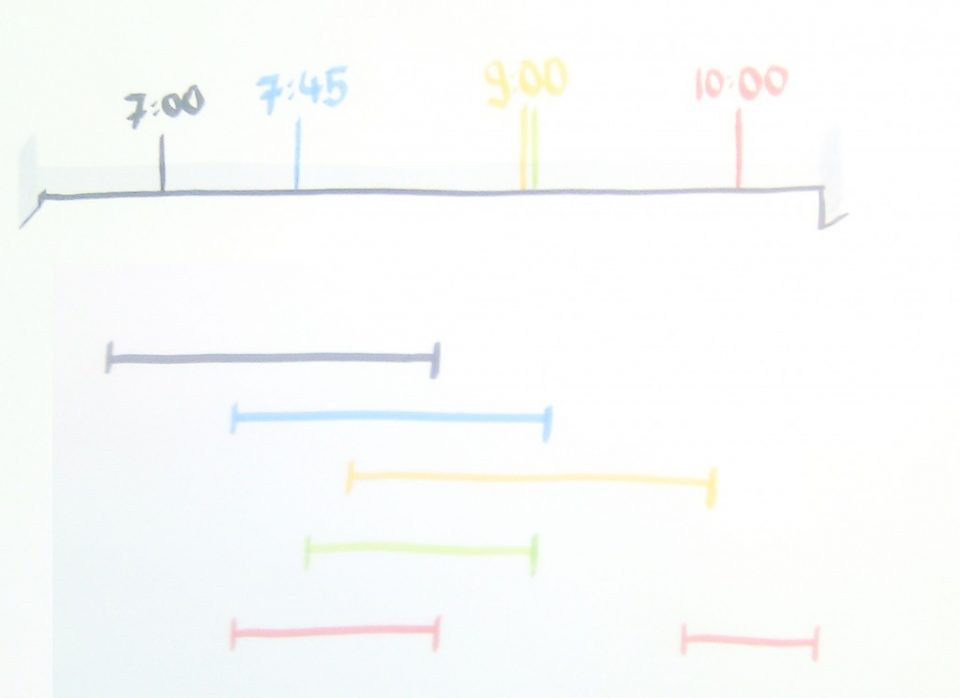

In Seminaren und Coachings gebe ich meinen Teilnehmer meist das folgende Beispiel. Ich stelle die Frage "Was ist der ideale Zeitpunkt für Dich zu dem wir morgen beginnen wollen?" Das Ergebnis sieht meist folgendermaßen aus:

Jetzt wird es also schwierig eine Entscheidung zu treffen, jeder versucht seine Ideallösung zu vertreten. Würden wir demokratisch entscheiden, würden wir 09:00 Uhr als Startzeitpunkt nehmen, schließlich gibt es dort ja eine "Mehrheit" von 2 Personen. Bei Konsens geht es jedoch nicht um die Ideallösung, sondern um den O.K.-Bereich. Die Frage lautet also: "Was wäre für Dich der O.K.-Bereich, wann wir morgen beginnen?" Die Antworten sehen dann meist folgendermaßen aus:

Jetzt geht es also darum: Überlappen sich die O.K.-Bereiche? Dann ist die Entscheidung meist schnell gefallen. Oder finden wir keine Überlappung? Dann müssen wir klären, wie wir das Vorgehen ändern können, so dass wir eine Überlappung finden (und hier helfen dann andere Ansätze, wie z.B. die von mir geschätzte gewaltfreie Kommunikation, die vermittelt, wie man die Bedürfnisse hinter dem "Nein" eines Gegenüber versteht und wertschätzt). Dann geht es also in die Diskussion mit Fragen wie: "Was steht hinter deinem Veto?" oder "Was müssen wir ändern, damit du die Entscheidung mittragen kannst?"

<Werbeblog>

Wer konsensbasierte Entscheidungsverfahren mal ohne Risiko ausprobieren möchte, kommt einfach bei mir in einem unserer Führen als Scrum Master Seminare vorbei, die sich auch besonders günstig mit unserem Professional Scrum Training, der Zertifizierungsvorbereitung für den Professional Scrum Master kombinieren lassen.

</Werbeblog>

Im nächsten Blogeintrag zu dem Thema beschreibe ich einige einfache und schnelle konsensbasierte Entscheidungsverfahren.

Aber jetzt erst mal zu Ihnen: Wenden Sie die Unterscheidung zwischen "Ideallösung" und "kein Veto" bereits an? Wenn ja, mit welchem Effekt? Und wie machen Sie dies?